Mientras se celebraba un banquete, Alcibíades inició un elogio a Sócrates interpelándole directamente de esta manera…

“El elogio de Sócrates, señores, lo intentaré hacer en esta forma: mediante símiles.

Él tal vez creerá que servirán para ponerlo en ridículo, pero el símil tiene por fin la verdad, no provocar la risa.

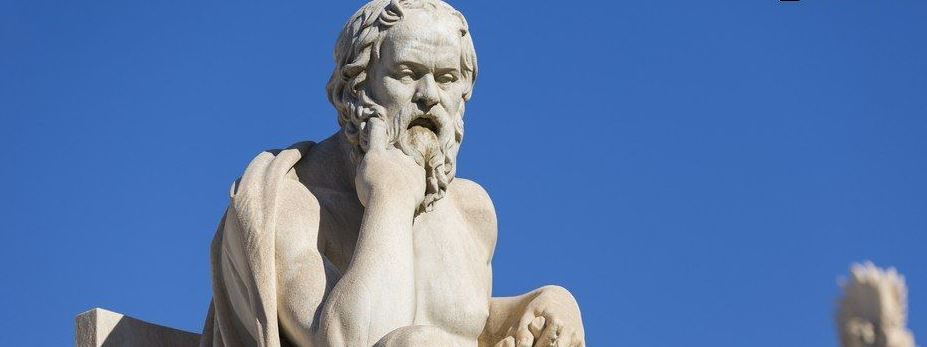

Afirmo, en efecto, que es sumamente parecido a esos silenos que hay en los talleres de los escultores, que modelan los artífices con siringas o flautas en la mano y que al abrirlos en dos se ve que tienen en su interior estatuillas de dioses.

Y afirmo, además, que se parece al sátiro Marsias. Al menos, eso de que eres en tu aspecto semejante a éstos, ni tú mismo podrías discutirlo, pero que también en lo demás te pareces a ellos, escúchalo a continuación.

Eres un insolente. ¿No es verdad? Si no lo confiesas aduciré testigos. Y, ¿no eres también flautista? Sí, y mucho más maravilloso que Marsias, porque éste se servía de instrumentos para fascinar a los hombres con el hechizo que emanaba de su boca y todavía hoy fascina el que entone con la flauta sus aires –pues los que entonaba Olimpo sostengo que son de Marsias, que se los había enseñado-.

Las melodías de éste, como dije, bien las interprete un buen flautista o una mediocre tocadora de flauta, son las únicas que lo hacen a uno quedar arrebatado y que ponen de manifiesto a los hombres que sienten necesidad de los dioses y de iniciaciones, por ser dichas melodías de carácter divino.

Tú difieres de él tan solo en que sin instrumentos, con tus simples palabras, consigues el mismo efecto.

Al menos, nosotros, cuando escuchamos a otro, por muy buen orador que sea, pronunciar otros discursos, ninguno sentimos, por decirlo así, preocupación alguna.

En cambio, cuando se te escucha a ti o a otros contar tus palabras, por muy mediocre que sea el que las relate, tanto si es mujer como varón o muchacho quien las escuche, quedamos transportados de estupor y arrebatados por ellas.

Yo al menos, señores, si no fuere a causar la impresión de estar completamente borracho, os diría bajo juramento qué sensaciones he experimentado personalmente por efecto de sus palabras y sigo experimentando ahora todavía.

Cuando lo escucho, mi corazón da muchos más brincos que el de los Coribantes en su danza frenética, y se derraman mis lágrimas por efecto de sus palabras y veo que a muchísimos otros les sucede lo mismo.

En cambio, cuando escuchaba a Pericles y a otros buenos oradores, estimaba que hablaban bien, pero jamás me pasó nada semejante, ni se turbaba mi alma, ni se irritaba ante la idea de que me encontraba en situación de esclavitud; pero por efecto de este Marsias, que veis así, han sido ya muchas las veces que he atravesado por una crisis tal, que estimaba que me era insoportable vivir, llevando la vida que llevo.

Y esto, Sócrates, no dirás que no es verdad. Es más, ahora incluso, sé en mi fuero interno que, si quisiera prestarle oído, no podría contenerme, sino que me ocurriría lo mismo, pues me obliga a confesar que yo, a pesar de que es mucho lo que me falta, me descuido todavía de mí mismo y me entremeto en la política de los atenienses.

A la fuerza, pues, como si me apartara de las sirenas, contengo mis oídos y me escapo huyendo, para que no me sorprenda la vejez allí, sentado a su lado. Y tan solo ante este hombre he experimentado algo que no se creería que puede haber en mí: el sentir vergüenza ante alguien.

El caso es que yo la siento únicamente en su presencia, pues estoy consciente de que no puedo negarle que no se debe hacer lo que él ordena… pero que, una vez que me voy de su lado, sucumbo a los honores que me tributa la muchedumbre.

Huyo, pues, de él, como un esclavo fugitivo, y le soslayo y siempre que lo veo siento vergüenza de las cosas que le reconocía. Muchas veces me gustaría no verlo entre los hombres, pero si esto ocurriera, bien sé que mi pesar sería mucho mayor, de suerte que no sé qué hacer con este hombre.

Tales sensaciones, por efecto de las tonadas de flauta de este sátiro, hemos experimentado yo y otros muchos, pero escuchadme cuán semejante es a los seres con los que le he comparado y qué maravilloso poder tiene, pues tened bien sabido que ninguno de vosotros lo conoce.

Mas yo os lo revelaré, ya que he empezado. Veis, en efecto, que Sócrates siente una amorosa inclinación hacia los bellos mancebos, que siempre está a su alrededor y lo dejan pasmado y que además ignora todo y no sabe nada.

Su apariencia al menos ¿no es la de un sileno? Sí, y mucho. Esta es la cubierta con la que está envuelto por fuera, como un sileno esculpido, pero el interior, cuando se abre, ¿de cuánta templanza creéis, señores comensales, que está lleno?

Sabed que el que uno sea bello no le importa nada y que lo desprecia hasta extremos que nadie puede suponer, ni tampoco el que uno sea rico, ni tenga ningún otro privilegio de los que ensalza la multitud.

Estima, al contrario, que todos esos bienes no valen nada y que tampoco nosotros –os lo aseguro- somos nada y pasa toda su vida ironizando y jugando con los hombres. Pero cuando habla en serio y se abre su envoltura no sé si hay alguien que haya visto entonces las estatuillas de dentro.

Yo las he visto ya en una ocasión y me parecieron tan divinas, tan de oro, tan sumamente bellas y admirables, que no me quedaba otro remedio que hacer al punto lo que me ordenase Sócrates.

Creía yo que se interesaba de veras por mi lozanía juvenil y consideré que era esto para mí un hallazgo feliz y una maravillosa oportunidad, en la idea de que tenía asegurado, si complacía a Sócrates, el oírle contar todo lo que él sabía, porque yo estaba pagado de mi belleza en flor hasta extremos asombrosos. Con esta idea, pues, a pesar de que hasta entonces no tenía costumbre de reunirme con él solo y sin acompañante, despedí un día a éste y me quedé con él a solas.

Estoy en la obligación, ante vosotros, de decir toda la verdad. Prestad atención y si miento, Sócrates, desmiénteme. Estaba con él, ¡oh, amigos!, a solas y pensaba que al punto iba a sostener conmigo la conversación que sostendría en la soledad a un amante con el amado y rebosaba de gozo. Pero no sucedió en absoluto nada de esto, sino que tras haber charlado sobre lo que corrientemente hubiera hablado y haber pasado el día conmigo, se fue de mi lado.

Después de esto, lo invité a que hiciera ejercicio conmigo y luchó conmigo mil veces sin que estuviera nadie presente. Pero ¿qué debo decir? No conseguía empeño, creí que debía atacar a mi hombre en firme y no cejar, puesto que había intentado la empresa, hasta saber cuál era el motivo de su indiferencia.

Lo invité, por tanto, a cenar conmigo, enteramente igual que un enamorado que pone una trampa al amado. Tampoco accedió a esto en seguida, pero no obstante, con el tiempo me hizo caso.

Cuando vino por primera vez, al punto que hubo cenado, quiso marcharse. En esta ocasión es verdad que lo dejé ir por vergüenza, pero de nuevo repetí la acechanza y una vez que habíamos terminado de cenar, le di conversación hasta muy entrada la noche, y cuando quiso marcharse, pretextando yo que era tarde, lo obligué a quedarse.

Quedose, pues, descansando en el lecho contiguo al mío, en el que había cenado, y no dormía en la habitación ninguna otra persona aparte de nosotros.

Hasta este punto ni narración estaría bien, incluso para contarse ante cualquiera, pero lo que viene a continuación no me lo oiríais decir si no fuera, primero, porque según el dicho, el vino, con niños y sin niños, es veraz, y segundo, porque me parece una injusticia dejar en la oscuridad una acción preclara de Sócrates, cuando se ha puesto uno a hacer su alabanza. Además, también me domina a mí eso que ocurre al que ha sido picado por una víbora.

Dicen, en efecto, que el que ha pasado por esto alguna vez no quiere contar cómo fue su sufrimiento a nadie, salvo a los que han sido picados también, en la idea de que son los únicos que lo van a comprender y a mostrarle indulgencia si no tuvo vergüenza de cometer o decir cualquier disparate por efecto del dolor.

Pues bien, yo he sido picado por algo que causa todavía más dolor de aquellas en las que uno puede ser picado: el corazón o el alma, o como se deba llamar eso. Ahí he recibido la herida y el mordisco de los discursos filosóficos, que son más crueles que una víbora, cuando se apoderan de un alma joven no exenta de dotes naturales, y la obligan a hacer o a decir cualquier cosa.

Además, estoy viendo a esos Fedros, a esos Agatones, Erixímacos, Pausanias, Aristodemos, y Aristófanes, por no mencionar al propio Sócrates y al resto de vosotros, pues todos participáis de la manía del filósofo y de su delirio báquico. Por eso todos me vais a oír, ya que excusaréis no solo mis actos de entonces, sino también mis palabras de ahora. Y vosotros los criados y todo aquel que sea profano y rústico, cerrad con muy grandes puertas vuestros oídos.

Así, pues, amigos, una vez que se hubo apagado la lámpara y los esclavos estuvieron fuera, creía que no debía andarme con rodeos ante él, sino decirle noblemente lo que me había propuesto.

Le dije entonces, sacudiéndole: Sócrates ¿duermes?

No, por cierto – me contestó.

¿Sabes lo que he resuelto?

¿Qué es exactamente? – dijo.

Tú, me parece – continué yo-, eres el único digno de convertirte en mi amante y veo que no te atreves a declararte a mí. En cuanto a mí respecta, mis sentimientos son así. Considero que es una gran insensatez no complacerte a ti en esto y en cualquier otra cosa que necesitaras de mi hacienda o de mis amigos, pues para mí no hay nada más importante que el hacerme lo mejor posible y opino que ninguno me puede ayudar en esto con más autoridad que tú. Yo, por lo tanto, sentiría ante los prudentes mayor vergüenza de no otorgarle mi favor a un hombre de tal índole, que de otorgárselo ante el vulgo y los insensatos.

Después de oírme, Sócrates, con una ironía y muy en consonancia con su modo acostumbrado de preceder, me dijo: ¡Ah!, querido Alcibíades, tal vez no seas realmente un hombre frívolo, si resulta verdad eso que dices de mí y existe en mí una virtud por la cual tú pudieras hacerte mejor. En ese caso, verías en mí una belleza indescriptible y muy superior a tu bella figura. Por consiguiente, si la ves en mí y pretendes participarla conmigo y cambiar belleza por belleza, no es poca la ganancia que piensas sacar de mí: lo que intentas es adquirir algo que es bello de verdad y trueque de lo que es bello en apariencia, y lo que pretendes es en realidad cambiar oro por bronce. Sin embargo, ¡oh bienaventurado!, mira mejor, no se te vaya a escapar que yo no valgo nada, pues la vista de la inteligencia comienza a ver agudamente cuando comienza a cesar en su vigor la de los ojos, y tú todavía te encuentras lejos de esto.

Mis sentimientos son ésos –le dije yo después de oírle-, y ninguno de ellos ha sido expresado de otro modo que tal y como los pienso. Tú, por tu parte, toma la determinación que juzgues mejor para ti y para mí.

En esto último –replicó-, tienes razón. En adelante, pues, tomaremos juntos una decisión y haremos sobre esto y sobre lo demás, lo que nos parezca a los dos lo mejor.

Entonces, al escuchar esto, después de las palabras que yo había dicho y lanzado como dardos, creí que estaba herido. Me levanté, sin darle ya lugar a que dijera nada, lo cubrí con mi manto –pues era invierno- y arrebujándome debajo del raído capote de ése que veis ahí, ceñí con mis brazos a ese hombre verdaderamente divino y admirable y pasé acostado a su lado la noche entera.

Y tampoco en esto, Sócrates, dirás que miento. Pues bien, pese a esto que hice, hasta tal extremo se sobrepuso a mí, me menospreció, se burló de mi belleza y me injurió –y eso que yo creía de ella que valía algo, ¡oh jueces!, pues jueces sois de la soberbia de Sócrates-, que… sabedlo bien, por los dioses y por las diosas, ¡me levanté tras haber dormido con Sócrates, ni más ni menos que si me hubiera acostado con mi padre o con mi hermano mayor!

Después de esto, ¿qué estado de ánimo creéis que tendría yo, considerando, por un lado, que había sido despreciado y admirando por otro, la naturaleza de éste, su templanza y su virilidad; si había encontrado un hombre tal, en prudencia y en dominio de sí mismo, como yo no hubiera creído que jamás encontraría?

De suerte que no me era posible ni irritarme y privarme de su compañía, ni tampoco sabía cómo podría atraerlo hacia mí. Sabía bien que en cuanto al dinero era aquél más invulnerable en todas las partes de su ser que lo fue Ayax al hierro, y en lo único que yo creía que se dejaría coger se me había escapado. Estaba, pues, en un aprieto: había sido subyugado por ese hombre como ninguno lo fue por nadie y mi vida giraba a su alrededor.

… y la alabanza continúa un poquito más, ¡por suerte! Si os ha gustado y estáis intrigados por saber cómo finaliza este espléndido elogio, os invito a que lo acabéis de leer vosotr@s mismos; ya me diréis qué os ha parecido.

El texto está extraído del libro “El banquete”, uno de los diálogos más conocidos de Platón (Ed. SARPE, 1985, Madrid)